PR

パートの方が、新しく入ってきたパートタイマーの方やアルバイトの方に仕事を教える立場となる場合もあります。その場合、新しく入ってきた方がある程度仕事ができるようになるまで、給料は変わらないのに自分の負担だけは増えると嘆いたり不満に思うことも出てきます。

はじめは自分の負担ばかりが増えると感じるかもしれません。しかし、新しく入ってきた人に仕事を覚えてもらい活躍してもらうことで、店舗や部門の運営が安定したりシフトが安定することにつながります。また人手不足で負担に感じていた部分が解消されるケースもあります。ある程度時間が経過してくると、結果として自分の負担が減ってくることが考えられます。

仕事を教える立場の人がどんな教え方をするかどんな立ち振る舞いをするかによって、新しく入ってきた人の今後の仕事への取り組み姿勢が変わってきます。1週間もしないうちに音信不通になってその後辞めてしまうのか、モチベーションが低い状態で仕事をしていくのか、定着してそれなりにやりがいを持って仕事に取り組んでくれるのかが変わってきます。

教える人は、それなりに重要な役目を担っているといえます。

今回は仕事を教える立場の人が、どんな教え方や立ち振る舞いをすればよいのか考えてみました。

仕事を教える立場の人が具体的にやってみせる

仕事を教える立場の人は、新人の方に仕事のやり方や進める際のルール、手順の他、会社内や部門での決まり事を教えることになります。

次のように段階・手順を踏んで教えていきます。

2 一緒にやってみる

3 本人に作業させてみる

4 徐々に1人でできるようにする

仕事のやり方については、仕事を教える立場の人がまず具体的にやってみせる・手本を見せてみることが大事です。言葉での補足を加えながら具体的にやってみせます。つづいて今度は言葉で補足しながら一緒にやってみましょう。そして新人の方にやらせてみて、徐々に1人でもできるようにするという段階を踏んでいきます。

メモをとっていないようなら「徐々に1人でやってもらうようになる」旨を伝え、メモをとるように促しましょう。分からない点や疑問点は質問するように伝えましょう。

気付いた点があってもこれくらいなら分かるだろうと思うことがあるかもしれません。ですが仕事のやり方を間違って覚えてしまう可能性も考えられます。仕事を教え直したり、新人の方が仕事を覚え直すのに時間がかかるケースもあります。そのため気になった点は都度言って聞かせるようにします。

また期日や期限がきまっている作業の場合は、「何を」、「何日までに・何時までに」、「どうしたらいいか」を具体的に伝えます。

上から目線での対応をしない

間違っても教える立場の人が手本を見せず言葉だけで教えて、新人を試すように上から目線でダメ出しばかりをしながら、仕事を教えることは控えましょう。

転職会議という企業の職場の雰囲気や評判、口コミが集まるというサイトをご存知でしょうか。ご覧になると分かりますが、国内にある大企業から中小企業まで色々な評判・口コミが集まっています。こういったサイトを見て企業情報を調べてから求人に応募しようかどうか検討する方も当然いらっしゃいます。今後のスタッフの入退社のことも考えて、節度ある教え方を行ったほうがよいといえます。

新しく入ってきた方が1週間や1カ月の早期に辞めてしまうのは、職場で受け入れる体制が整っていなかったということが考えられます。新人があっという間に辞めてしまったら、仕事を教える立場にある自分の評価も下がることにもつながります。

新人を甘やかすということではなく、最低限のマナーや節度を持って対応するべきです。

教え方を統一しておく

メンバー間で教え方を同じに統一しておくことも重要です。自分が休みの日は部署内(部門内)の違う人が仕事のやり方を教えたりフォローをすることになるはずです。その際に教え方が違うと新人の方が戸惑ってしまいます。

また世話好きな他部門の人が、勝手に新人に方に仕事のやり方や進め方に関するレクチャーを行いださないよう配慮する必要があります。関係のない他部門の人がそんなことをするのかと思われるかもしれませんが、私は実際に経験があります。

関連記事:パートやバイト先で仕事を教えてくれる人|他部門の人の話は参考程度に

新人を放置しない

仕事を教える人にも自分に割り当てられた仕事や作業があります。自分の仕事を遂行するにあたって、新しく入ってきた人の持ち場を離れることも出てきます。その際、自分の居場所を伝えておき、新人の人を放置しないようにすることも大切です。

新人を放置すると、何か分からないことがあっても自分で解決しなければならないと誤解を与えてしまうことになります。勤務を始めたばかりですので、当然自分で解決できることは限られています。すると「自分は何もできない人間だ」「簡単なこともできない」と思い込んでしまうこととなり、辞めてしまうことにつながってしまいます。

関連記事:仕事を始めて「簡単なこともできない」と悩んだ時の楽な考え方

徐々に1人で作業をできるようになってきた段階でも、仕事をしている様子や表情をチェックしてみましょう。気付いた点があればアドバイスをしたり、教え直すことも必要です。フォローを続けていくことで新人の方に安心して仕事ができそうだと思ってもらえます。

新人に関する否定的な発言を控える

仕事を教える立場になったということは、職場での実績や信頼がそれなりにあることの現れです。自分の発言内容について、ある程度影響力があることを頭に入れておく必要があります。

職場の他のメンバーに対して、新しく入ってきた人に関する否定的な発言は控えたほうがよいです。例えば「暗くて元気がない」とか「今度入ってきた人は仕事の段取りが悪い」、「動きが遅い」といった類の内容です。個人的に嫌いな部分や例え妬みや僻みがあったとしてもそれを職場で出すことは控えましょう。新人の方の給料は自分の懐から捻出する訳ではありません。他のメンバーの仕事や部門(部署)の運営が上手く回っていけばよい程度に考えておきましょう。

自分も職場の中の歯車の1人ぐらいの認識でいたほうが丁度よいのです。

既存の他のメンバーが、ある程度影響力のある人の発言をそのまま鵜呑みにして、新人に対して否定的な振る舞いを行う可能性が出てきます。そこから新人の方が「自分は歓迎されていない」、「職場に合わない・居づらい」と感じて早期に辞めてしまうことにもなりかねません。自分自身は採用活動に直接関わっていないかもしれませんが、スタッフを採用するにあたってそれなりにコストや時間がかかっていることを認識しておく必要があります。

新人の方が、自分の前ではニコニコしていたが、実は裏では自分に関する否定的な発言ばかりをしていたと分かったらどう思うだろうかを考えてみましょう。

人にはそれぞれ個性や特性があり、違いがあることを認識する必要があります。違いがあることを認識し、職場にいる人それぞれの特性が相乗効果を生み出して、仕事が上手くいくことは十分考えられます。

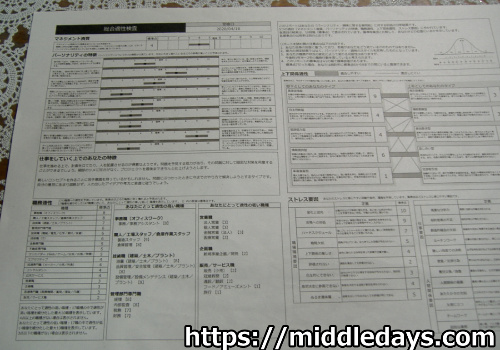

ー仕事をする際の自分の特性やマネジメント資質が分かるー

ミイダスというサイトでは無料会員登録をすることで、自分の仕事をする際の特性やマネジメント資質を分析してくれるコンピテンシー診断を無料で実施しています。

162問の質問に答えることで自分の仕事をする際の行動特性が分かります。25分前後で終わるテストです。

私がコンピテンシー診断を受けた際の結果を印刷したものです。

自分のマネジメント資質や仕事をする際の自分の特徴が分かります。

自分の仕事をする際の特性やマネジメント資質を知りたい方はご活用ください。

公式サイト:ミイダス

できるだけ「なぜ」を説明するのがコツ

なぜこのように作業をするのかをできるだけ説明して、新人に理解してもらうようにするのがコツです。「なぜ」の部分を付け加えることで理解が深まり仕事を覚えるのが早くなります。「なぜ」の部分を省略してしまうと、教えた内容をただ作業としてとらえるようになり、理解が深まりません。

このブログではスーパーマーケットの仕事のことについて主に書いています。スーパーマーケットでの作業を例に挙げてみます。

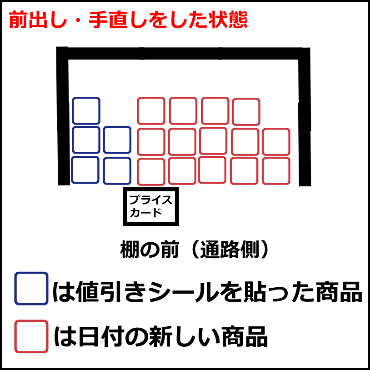

上の画像のように、同一商品で日付の新しい商品と値引きをした商品をバラバラに陳列せず、左側に値引きをした商品を配置し、右側に日付の新しい商品を配置するのは、お客さんによって様々なニーズがあるため、値引きした商品と日付の新しい商品を比較購入できるようにするためです。

売場の前出しや手直しを教える場合、「比較購入できるようにするため」という理由を説明しないと、理解度が深まりません。

関連記事:値引き商品と日付の新しい商品が同じ陳列棚にある時の手直し作業

覚える仕事内容は他にも多くあります。そのため理由を付け加えて説明をしなければ記憶や印象に残りづらく、作業のやり方を忘れてしまうことも考えられます。

指示をする時も「なぜ」「どうして」を伝える

また面倒に感じるかもしれませんが、新しく入ってきた新人に作業の指示をする際は、「なぜ」、「どうしてやるのか」の部分もできるだけ伝えるようにします。

多くの人は暑くなると体感温度が変化して食べたいものが変わります。アイスを例に挙げてみます。暑くなりはじめはアイスクリームが売れますが、そこから3日程経過すると感覚が変わって、さっぱりとしたかき氷(氷菓)が売れるようになります。

例えば気温が上昇するのが来週◯日だと新聞に載っていたから、来週◯日頃になったらアイスクリーム売場のフェイス構成を変えて、氷菓が売れるよう売り場の見直しをしたいと思っているとします。

この場合、ただ単純に「来週◯日になったら氷菓の準備をする」と伝えるのと、人の体感温度が変化するからという「どうして」の理由を付け加えて伝えるのとでは、理解度が違ってきます。

延々と指示だけをしている場合、言われたことを「ただ作業する」だけになってしまいます。「なぜ」「どうして」の部分を付け加えた指示を継続することにより、指示以外の行動や作業を自分で考えて行うようになっていきます。先程の体感温度の例ですと、気温のチェックを自分でもするようになったり、他のメンバーの不在時でも気温の変化に合わせて売り場を変更するという行動ができるようになっていきます。

新人の方に「なぜ」「どうして」の部分を説明し、理解して作業をしてもらうことにより、後々の仕事の取り組み方が大きく変わってくるということです。

関連記事:従業員が初対面の新人と休憩をとる時のおすすめな会話のネタ